あるきっかけで、華道の池坊について知る機会がありました。

「華道」・・・それも正式名称は、「華道家元池坊」。

「道」がつき、かつ漢字だけで、調べるまでは沢山の規則・厳守事項がある

素人にはなかなか手が出しにくい・・・生け花というイメージを持っていました。

確かに調べていくと、500年以上遡る歴史としきたりがあり、荘厳です。

そこで、ちょっとだけ、この始まりといわれる流祖・元祖と呼ばれる池坊専慶、

華道家元池坊の理論を確立したといわれる池坊専応について調べてみたので

紹介します。

是非最後まで読んでいただければ幸いです。

[the_ad id=”616″]

華道家元池坊の流祖、池坊 専慶とは?

池坊 専慶(いけのぼう せんけい)は、

室町時代中期の京都頂法寺(六角堂)池坊の僧侶です。

生没年不詳ですが、小野妹子の末裔といわれています。

文明年間、立花(たてばな)の名手として有名になりました。

京都東福寺の僧月渓聖澄が書いた「百瓶華序」によると「池坊の流祖」と記されています。

禅僧雲泉大極が記した「碧山日録」によれば、

寛正3年(1462年)、「春公、武将京極(佐々木)持清」に招かれ、

金瓶(かながめ)に草花数十枝を挿し、洛中の多くの愛好家に賛嘆されたそうです。

というのは、座敷飾りの花や池坊専慶の花は、

仏前供花や神の依代といった従来の枠を超えるもの!として賞賛されたためです。

池坊専慶が、華道として盛行する源流を築いた「池坊の流祖・開祖・始祖・元祖」

と言われているのです。

残念なことに、池坊専慶の挿した花姿を写す図・絵は皆無だそうです。

明応8(1499)年、相伝年記のある最古の花伝書「花王以来の花伝書」には

土用花、仏供養花、聟嫁取花、酒筵花、人待花など、

あらゆる行事に相応した花の絵図とその技法秘事が描かれています。

これらは、いけばなが人々の生活に浸透していた様子を知ることができ、

池坊専慶時代の花の面影を写すものと考えられています。

華道家元池坊の理論を確立した、池坊専応とは?

池坊専応(いけのぼう せんおう)は、六角堂(京都頂法寺)の僧侶です。

文明14(1482年)~ 天文12(1543年)の戦国時代において、

立花師とも呼ばれています。

花の名手として活躍した池坊専応は、技法のみならず思想的な面をも含めて、

いけばな理論を確立し、立花の流派、池坊を造形芸術の域にまで高め、

立花の体系化をはかりました。

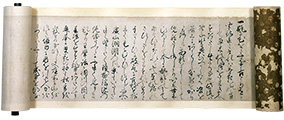

晩年には、数種類伝わる写本の内、

口伝書である「池坊専応口伝」を天文6年(1537)に相伝。

現代まで代々継承され、池坊華道の基本となるものとして「大巻」と呼ばれ、

門弟に授けられています。

立花の基本形とは?

「池坊専応口伝」では、立て花の真と下草のあるべき姿が具体的に説明されています。

池坊専応の跡を継いだ池坊専栄は、「池坊専栄花伝書」天文14(1545年)の中で、

池坊専応の花論を継承する一方、

七つの役枝から構成される立花形の骨法図を示しました。

仏前供花とは?決まりごとはあるのか?

仏教が日本に伝来した6世紀ごろより、

仏に花を供える風習(仏前供花)が人々の間に伝わっていきました。

供花の代表は、仏教が生まれたインドに多い「蓮の花」ですが、

日本では各々の季節に応じた花が選ばれ、供花とされました。

供花の形式は様々ですが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、

花瓶・香炉・燭台からなる三具足による仏前荘厳が定着していきました。

六角堂(京都頂法寺)は「いけばな発祥の地」?

聖徳太子が創建したと伝えられる六角堂(京都頂法寺)は、

池坊が代々住職を務め、

「いけばな発祥の地」と呼ばれています。

[the_ad id=”616″]

最後に

いかがでしょうか。

華道家元池坊のことについて一部を紹介してきました。

私としては、花や草木に心を感じつつ、少ない数の草木で真実を極め続ける華道は、

格式が高すぎて難解なもの・・・というイメージを持っていました。

今回の学びから、昔より親しまれ身近にある自然・草木の姿をそのまま生かし、

かつ、自分が向き合うその時間を楽しむ・・・素敵なことだと思いました。

大事なことは、基本・伝統を守ることですが、

より時代に敏感になり、その時代の流行を取り入れて、臨機応変に発展してきたからこそ、

500年以上も続いてきた奇跡だと思います。

明日、お出かけした時に生け花教室や花屋があれば・・・

思わず立ち止まって見入ってしまいそうですね。

今回は、華道家元池坊の元祖、池坊専慶と理論を確立した池坊専応について紹介しました。

こちらの記事では、その華道家元池坊についての紹介と、花鋏について紹介しています。

⇒

⇒

参考になる部分も多いと思うので、ぜひ一度目を通していただけると幸いです。

コメントを残す