今年は花粉量が特に多く、

花粉症状を持つ方はかなり苦しみ悩んでいることでしょう。

今や3人に1人が花粉症に悩んでいる!と言っても過言ではなく、

どうすればその症状が和らぐか、治まるかで頭を抱えています。

そんな中、あるきっかけで知った事実。

【花粉症に効く果実】がある!?

ということでかなり気になり気になりました。

その果実の名前は、「ジャバラ」

柑橘類で見かけは美味しそうです。

ということで、今回はこのジャバラについて調べたことを紹介したいと思います。

ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。

[the_ad id=”616″]

ジャバラとは?

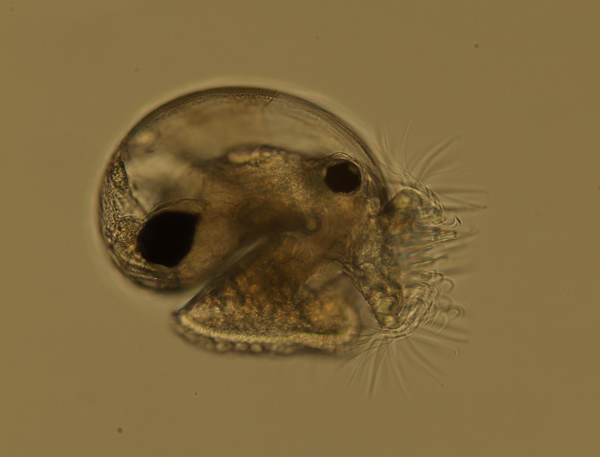

じゃばらとは、和歌山県北山村でとれる柑橘類です。

ジャバラは、ミカン属の柑橘類の一種で、柚子などの自然交雑種です。

原産地は、和歌山県東牟婁郡北山村。

強烈な酸味と苦味を持つことが特徴です。

ジャバラの名前の由来は、「邪」を「祓う」ことから名付けられたといわれており、

「じゃばら(邪払、蛇腹)」の名称で江戸時代頃より親しまれていたそうです。

5月頃に開花して実をつけ、11月下旬から2月上旬頃に収穫されます。

主な産地は、和歌山県、三重県、愛媛県、静岡県です。

ジャバラに含まれる花粉症に効果的といわれる栄養成分は?

花粉対策に効く効果を持つといわれ、有名になりました。

その理由は、フラノボノイド成分のひとつである

「ナリルチン(;Narirutin)」を多く含有していること。

ナリルチンとは、ナリンゲニン-7-グルコシドの一種で、

柚子、カボス、グレープフルーツ、ミカンなど柑橘類に含有されています。

特に果皮に果汁の約6倍ものナリルチンが多く含有しており、

柑橘類の中では、ミカンの約20倍もナリルチンが含まれています。

ナリルチンは、アレルギー成分を抑える効果を持つと注目されています。

I型アレルギーに対して有効と言われ、

即時型アレルギー、花粉症などに効果があるそうです。

ジャバラが花粉症に効くと気付いたきっかけは?

昔より庭先にて栽培されてきたジャバラですが、

1970年代に1軒だけ残った北山村の栽培農家の訴えにより、

村役場は特産品化をめざして本格的に栽培に乗り出しました。

しかし結果は散々。

でも継続的に毎年ジャバラを20Kg も取り寄せる島根県の消費者がいたそうです。

不思議に思った北山村の方が、理由を聞いたところ・・・

「息子の花粉症に効く」という返答だったそうです。

確かにインターネットを使ってモニター調査しても同様の感想が多く、

その評判が広がって、最終的に売り上げが増え、認知度が上がりました。

ジャバラはどうやって食べると効果的なのか?

特産品として昔から親しまれているジャバラ。

産地の北山村では、昔から正月料理(さんま寿司、昆布巻、海苔巻き)を調理する際に、

搾り汁を食酢の代用品として利用しているそうです。

果実や果汁は、寿司酢として、鍋物・湯豆腐用の薬味としても楽しまれています。

また、柚子に比べて酸味がさらに強いため、

加工して冷蔵貯蔵し、調味料として、

味をかえてサッパリと味わいたい時に役立つでしょう。

ジャバラを完熟させると、特徴の酸味がまろやかになります。

因みに、加工製品とは、飲料系(100%果汁、ジャバラワイン)、

ジャバラのポン酢、ジャバラのジャム、マーマレード、ゼリー、飴などがあります。

また、サプリメントやパウダーで気軽に摂取することも可能です。

[the_ad id=”616″]

最後に

いかがでしょうか。

柑橘系で酸味が強いそうですが、

活用方法によって気軽に楽しく花粉症対策ができそうですね。

また、効果と高めるために、少し加熱をするとよいそうです。

なので、ジャバラのジャムだと、果皮を惜しみなく、効果アップした状態で

摂取することができるため、理想だと思いました。

効果的な1日摂取量は、大さじ2杯程度だそうです。

朝ごはんにトーストに塗ったり、プレーンヨーグルトに混ぜたりすると

時間のない時でも毎日続けることができそうです。

是非皆さんも機会があれば、試してみてくださいね。