身体に良い油、身体に良い 油、身体に良い油は、胡麻油 効果効能、ごま油 効果効能、

テレビ番組「ジョブチューン」(毎週土曜日18時55分~21時00分)で、

2018年11月24日に「医師が選んだ!体に良い三大油」の特集があります。

「油」といっても沢山の種類があります。

「油」と聞くと、「オイル」と聞くより、油っこくて、しつこい・・・イメージを持ちがちですが、

最近、ダイエットや健康効果がある!ということがしきりに言われるようになりました。

半信半疑の私は、是非調べて納得しないと!

ということで、油のこと、特に最近いわれている「体に良い3大油」について紹介していきたいと思います。

是非最後まで読んでいただければ幸いです。

[the_ad id=”616″]

まずは、油について知りましょう!

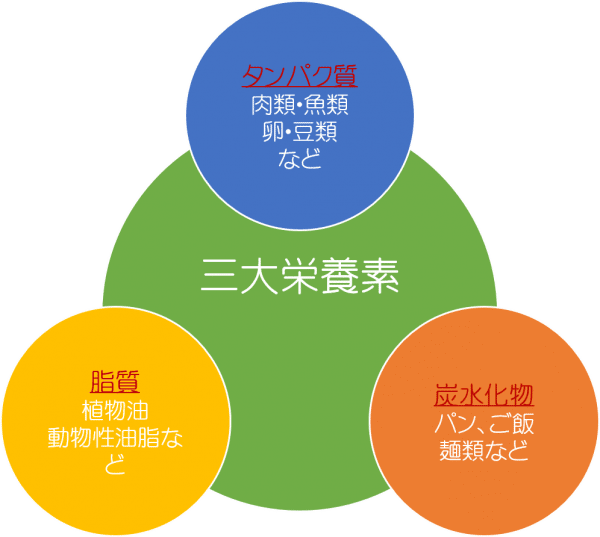

人間が生きていくために欠かせない3大栄養素は、

炭水化物、タンパク質、そして脂肪(油)です。

この3つの中でも、油のカロリーは1gあたり約9kcalと他の2大栄養素より高めです。

油の摂り過ぎは肥満などの原因になりますが、反対に全く摂取しないと・・・

それは問題です。

というのは、油は人間が活動するためのエネルギー源として必要不可欠な存在だからです。

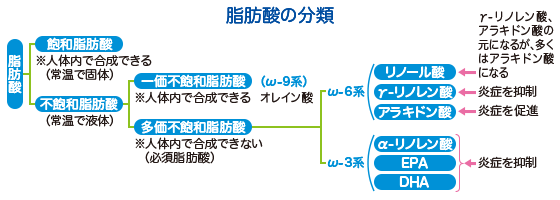

油の主成分、脂肪酸は2種類!

油の主な成分は、脂肪酸です。

脂肪酸は、炭素と水素と酸素の3種類の原子で構成され、

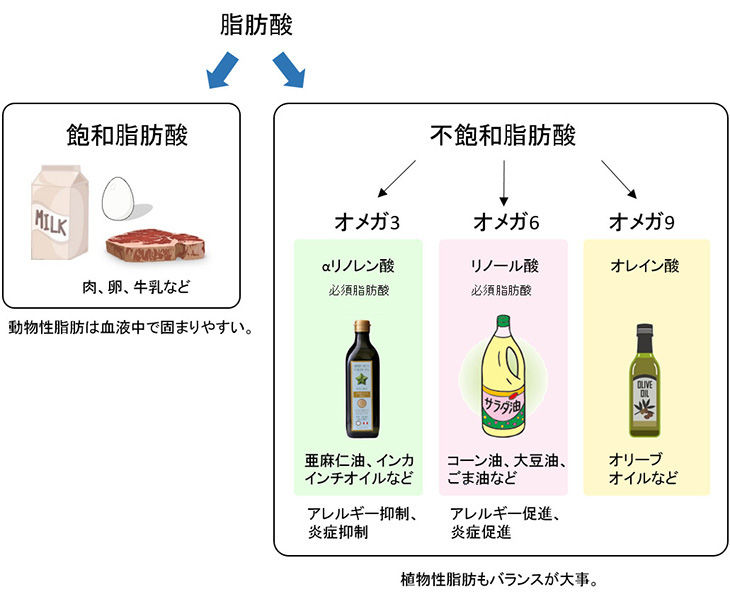

その構造により「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に2分類されます。

飽和脂肪酸とは、一般的に肉や乳製品に多く含まれる酸化しにくい油で、

体に重要なエネルギー源です。

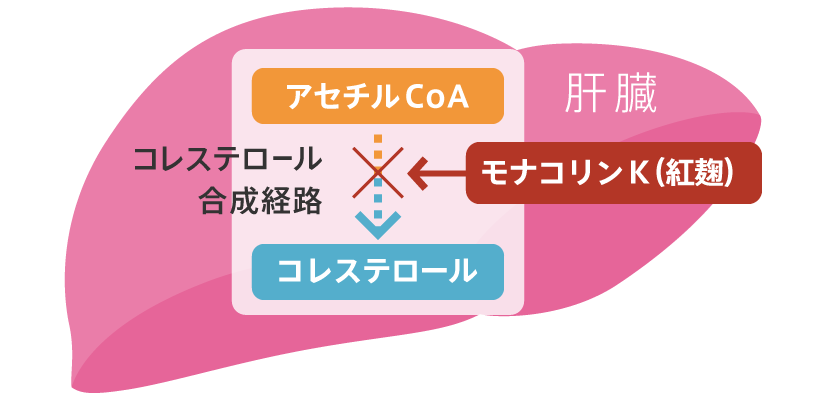

飽和脂肪酸を過剰にとると、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪を増え、

心疾患のリスクが高まり、心筋梗塞、肥満、糖尿病を招く危険性があります。

また、飽和脂肪酸は不足すると、血管がもろくなり、脳出血を起こすリスクがあります。

飽和脂肪酸は、結合する炭素の長さにより、

短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸に分類されます。

<飽和脂肪酸の分類>

|

短鎖脂肪酸 |

バターなど |

食品からも摂取できるが、主に腸内発酵で体内にて生成される脂肪酸です。脂肪の合成やミネラルの吸収などに使われるます。 |

|

中鎖脂肪酸 |

ココナッツオイルなど |

長鎖に比べ消化吸収が早く、すぐにエネルギーとして使われます。体に蓄積されにくい特徴です。 |

|

長鎖脂肪酸 |

ラード、牛脂など |

ゆっくりと吸収されて肝臓や筋肉などの組織に運ばれます。その後、余分なものは体脂肪として蓄積されます。 |

不飽和脂肪酸とは、植物や魚介類から摂取できる酸化しやすい油で、

体に重要なエネルギー源です。

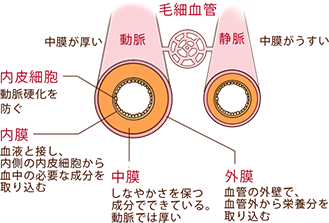

体の各種細胞膜の重要な構成成分でもあります。

大きく「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分類されます。

特に多価不飽和脂肪酸は加熱調理には向いていません。

<不飽和脂肪酸の分類>

|

一価:オメガ9系 |

オレイン酸 |

オリーブオイル、アボカドオイル、アルガンオイル、椿油など |

|

多価:オメガ6系 |

リノール酸 |

べに花油、コーン油、グレープシードオイル、コーン油、ゴマ油など |

|

多価:オメガ3系 |

α-リノレン酸 |

エゴマ油、アマニ油など |

|

EPA |

青魚など |

|

|

DHA |

青魚など |

一価不飽和脂肪酸は、オメガ9系脂肪酸とも言われ、

HDL(善玉)コレステロールを下げずに、

LDL(悪玉)コレステロールだけを除く働きがあります。

動脈硬化や高血圧の予防に効果があり、腸の働きを活性化し、

便秘予防も期待できます。

多価不飽和脂肪酸には、オメガ6系脂肪酸とオメガ3系脂肪酸があります。

オメガ6系脂肪酸は、体内で合成できない必須脂肪酸で、

食べ物からの摂取が必要です。

コレステロール値を下げる働きがありますが、

LDL(悪玉)・HDL(善玉)コレステロール共に減少させてしまうため、

摂りすぎには注意が必要です。

過剰摂取による、動脈硬化やアレルギー疾患の悪化を引き起こす可能性もあるそうです。

オメガ3系脂肪酸も、体内で合成できない必須脂肪酸で、

食べ物からの摂取が必要です。

血中の中性脂肪を減らし、血栓ができるのを防ぎ、

不整脈の発生を防止するなどの生活習慣病予防の効果があります。

不足すると皮膚炎、集中力低下などが起こります。

ただし、α-リノレン酸は摂りすぎると前立腺がんのリスクが高まる報告があります。

本来オメガ6系:オメガ3系=4:1の比率で摂取するのが望ましいそうです。

残念なことに、現代人の食生活ではバランスが崩れているため、

オメガ6系:オメガ3系=10:1になるとも言われています。

オメガ6系を控え、オメガ3系のエゴマ油、アマニ油を積極的に摂取できればいいですね。

体に良い三大油とは?効果効能は?

オリーブオイル、ごま油、亜麻仁油(あまにゆ)を指して、

体に良い3大油と呼んでいるそうです。

オリーブオイル

オリーブオイルは、オリーブの実からとれる油です。

オレイン酸の割合が、他の食物油に比べて多い特徴があります。

美肌や便秘解消に効果あるそうです。

空腹時にスプーン1、2杯のオリーブ油をとると便秘解消に効果的とされています。

ごま油

ごま油は、ゴマからとれる油のことで、加熱に弱く酸化しやすいそうです。

ごま油に含まれる成分は、

リノール酸、リノレン酸、ビタミンE、セサミン、セレンなどがあり、

どれも健康効果があるといわれています。

アマニ油

アマニ(亜麻仁)は、亜麻科植物の種子(仁)のことです。

オメガ3脂肪酸が約60%含まれ、商品により、香りや色は異なります。

酸化しやすい油なため、ドレッシングなど

常温で生で冷たいまま使用することをおすすめします。

[the_ad id=”616″]

最後に

いかがでしょうか。

オリーブオイルは、健康効果が高いと最近騒がれており、知っていましたが、

ごま油、亜麻仁油も体に良いと聞き、驚きました。

知ったからには、即実践!

明日のサラダのドレッシングに、調理などに使ってみるのもいいですね。

体に良い油でも油です。

あくまでも適量を守り、摂取することで健康効果を期待するため、

過剰摂取しないよう気を付けましょうね。

次回は、体に良い油の各効果効能などについて紹介したいと思います。

4

4